砂紋引きをするために静岡県浜松市にやってきました!

砂紋という言葉を辞書で調べるとこのように書いています。

海水の流れにより海底に、

風により地表に生じる

規則正しいうねり模様の起伏

自然現象によってできる模様のことを意味しているのですが、お寺では庭園の砂利を規則正しく起伏をつくることで水の流れを表現する、これも砂紋と呼んでいます。

今回はお寺の庭園でこの砂紋をつくる修行をさせてもらいます。

浜松は様々な文化を育み発展してきた街ですが、楽器メーカーのヤマハとカワイが創業し現在も本社があるのがここ浜松です。

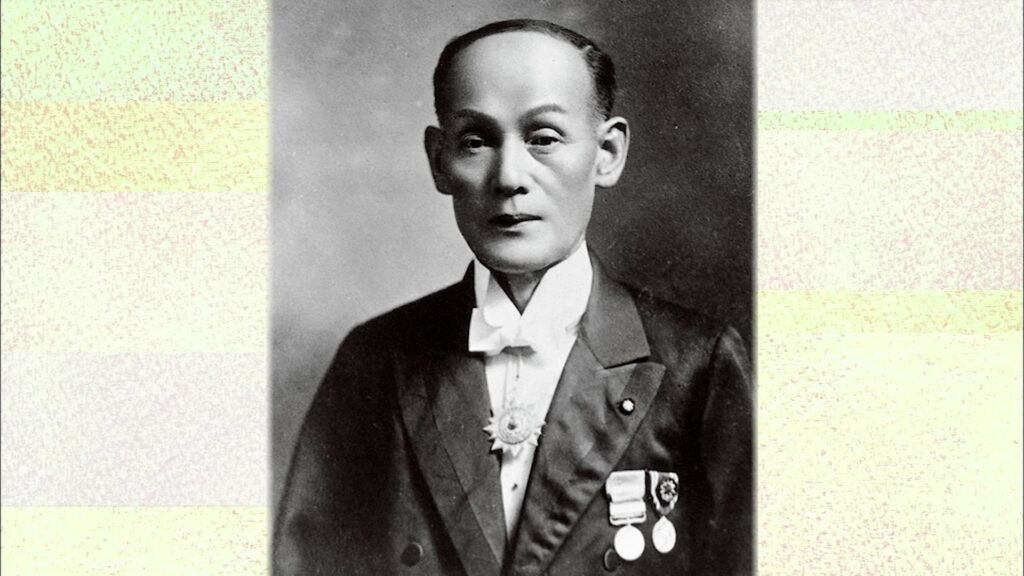

1887年(明治20年)に浜松の小学校の壊れたオルガンを山葉寅楠という人物が修理に成功し、その後1897年(明治30年)に自らオルガンつくるため日本楽器製造株式会社を設立します。これがヤマハの前身です。

そして山葉寅楠の楽器作りを支えた優秀な技術者の中に河合小市という人物がいました。

河合は1927年(昭和2年)に仲間と共に独立し河合楽器研究所を設立。これが現在のカワイです。

その後ヤマハとカワイはみなさんご存知の通り浜松が世界に誇る楽器メーカーに成長したのです。

浜松駅から西へ歩きます。さすが駅界隈は大きなビルが並んでいます。

浜松生まれのヤマハとカワイでしたが、続いても浜松生まれのアレを製造販売するお店に立ち寄ります。

春華堂

浜松名物うなぎパイが誕生したのは1961年(昭和36年)です。

元々甘納豆などを作っていた春華堂の当時の社長が、地元浜松特産のうなぎを使ったお菓子を作ろうと開発したのが始まりです。

当時としては高級なお菓子でしたが、東海道新幹線と東名高速道路の開通など高度経済成長を背景に売れ行きはうなぎ上りだったそうです!

うなぎパイだけに…。

ちなみにうなぎパイのキャッチフレーズをご存じでしょうか?パッケージにも書かれていますが「夜のお菓子」です。

これは高度経済成長期では家庭においてお父さん、お母さんの仕事が忙しく家族がそろうのは夜だけ。

夜は家族団らんでうなぎパイを楽しんでほしいという思いからきています。

うなぎから精力増強を連想する人が多いそうですがそういう意味ではないそうです。

お昼前ですがそろそろ昼食にします。せっかくなので浜松名物をいただこう!ということで餃子にしました。

総務省統計局の調査によりますと2019年~2021年の餃子の年間支出金額ランキングは以下の通りです。

1位 宇都宮

2位 浜松

3位 宮崎

4位 京都

5位 大津

そう、浜松は歴とした餃子王国!

そしてこの浜松餃子の特徴は

・具材にキャベツ、玉ねぎ、豚肉

・丸く並べる円形焼き

・もやしが添えられている

昔は屋台で提供されることが多かったそうで、手軽に焼くためにフライパンが用いられました。そのフライパンに餃子を並べると円形になったそうです。

そして円の真ん中のスペースを埋めるためにもやしがのせられました。このもやしで餃子をあっさり楽しむことができるのです。

浜松を目一杯堪能しながら次に向かったのは出世城とよばれるこちらのお城です。

浜松城

浜松城は1570年に徳川家康が武田信玄の侵攻に備え引馬城を改築した城です。

家康は29歳から45歳までの17年間ここ浜松城で過ごしました。

その間家康は大きな戦をいくつか経験します。

姉川の戦い1570年

(徳川・織田連合軍ー浅井・朝倉連合軍)

三方ヶ原の戦い1572年

(徳川家康ー武田信玄)

長篠の戦い1575年

(徳川・織田連合軍ー武田勝頼)

小牧・長久手の戦い1584年

(徳川・織田信雄軍-羽柴秀吉)

そして家康が浜松城から駿府城に移った後は、代々徳川家とゆかりの深い譜代大名がこの浜松城を守りました。

その浜松城主の多くが後に幕府の要職に登用されたことから出世城と呼ばれるようになったのです。

いや〜我々も出世城にあやかりたいもんですな~とか言いながら約4キロ浜松市内を歩いてきました。見えてきたのが今回の修行場龍雲寺です。

龍雲寺

龍雲寺の創建は今から約七百年前の南北朝時代、臨済宗のお寺です。

早速龍雲寺のお庭を拝見しました。こちらは枯山水という庭園形式で水を使わず石や砂利などで山や水の風景を表現しています。

龍雲寺の庭園は真ん中に極楽浄土があり手前に広がる海を龍と亀が守っているそうです。

そう言われるとそのように見えてくるから不思議です。

この美しい庭園に欠かせないのが規則正しい起伏をつくる砂紋引きです。

そして庭を抽象的に表現することで想像力が高まるというのも魅力のひとつです。

それでは早速砂紋引きを体験させてもらいます。まずは15メートルの直線を引きます。

一見簡単そうですが、気持ちが乱れていたり邪念があるとまっすぐ引くことができないそうです。

まずは私河田から。

あー、途中でちょっと曲がってしまいました。上手くやろうとしすぎたかもしれません。

欲がでましたね

続いてくっすん。

ちょっと雑念が入ってしまいました

心が屈折しているようです(笑)

笑顔でちょっと厳しめの言葉をあえて投げかけるご住職、こういう時は座禅で心を落ち着かせましょうとご提案いただきました。

というわけで本堂の中へ。

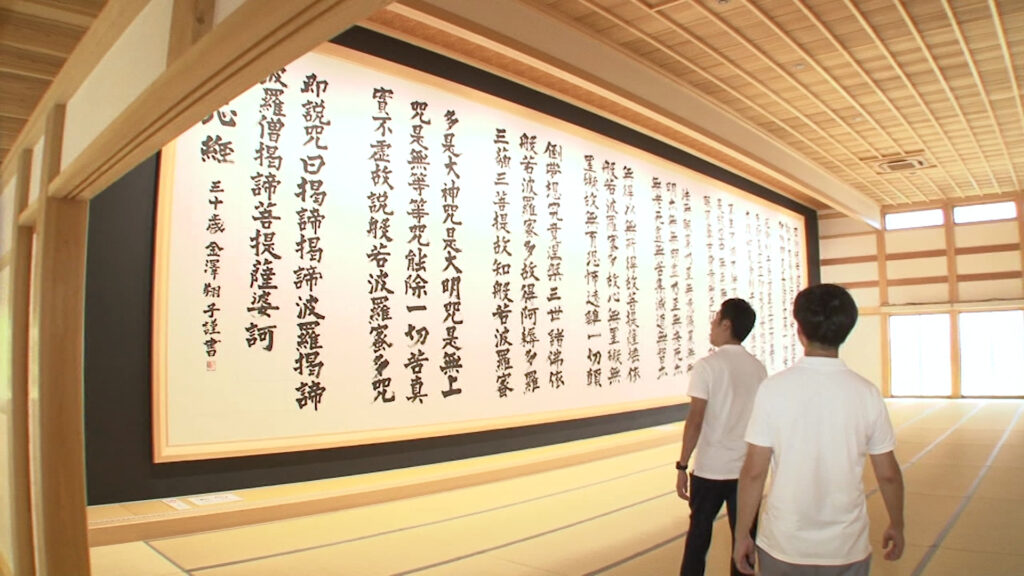

すると目に飛び込んできたのは壁一面の般若心経です!

縦4メートル、横16メートルの般若心経。これはダウン症の書家、金澤翔子さんの作品です。

大きさだけでなく一字一字に力強さと生命力を感じます。目の前で見ると圧巻です。

この巨大な般若心経の前で座禅をさせてもらいます。

座禅は以前京都の萬福寺で体験していますので作法はなんとかく覚えています。

(「なんとなくじゃなくてちゃんと覚えとけよ!」という声が聞こえてきそうですが…)

前回の座禅修行と全く同じパターンになりましたが気持ちを落ち着いたような気がします。

再び庭に出て砂紋を引きます。もちろんそんな簡単に上手くはなりませんが、何度も繰り返しているとちょっとずつ真っ直ぐに引けるようになりました。

ご住職はお寺での生活は全てが修行で庭の手入れももちろん修行。

心を込めて庭を整え見る人に楽しんでもらいたいとお話しになっていました。

コメント