今回は福岡にやってきました!

福岡空港から圓應寺まで歩き礼拝行をさせてもらいます。礼拝行とは一体どのような修行なのでしょうか?

福岡空港

福岡空港は市街地まで約4キロ、「日本一アクセスの良い空港」といわれています。

空港から歩き始めて数分、頭上を飛行機が!福岡空港に着陸する飛行機がめちゃくちゃ近くで見られて二人とも大興奮でした~

空港からJR博多駅前を通りビル街を抜け約4キロ歩きました。到着したのはあるお菓子ゆかりのお寺です。

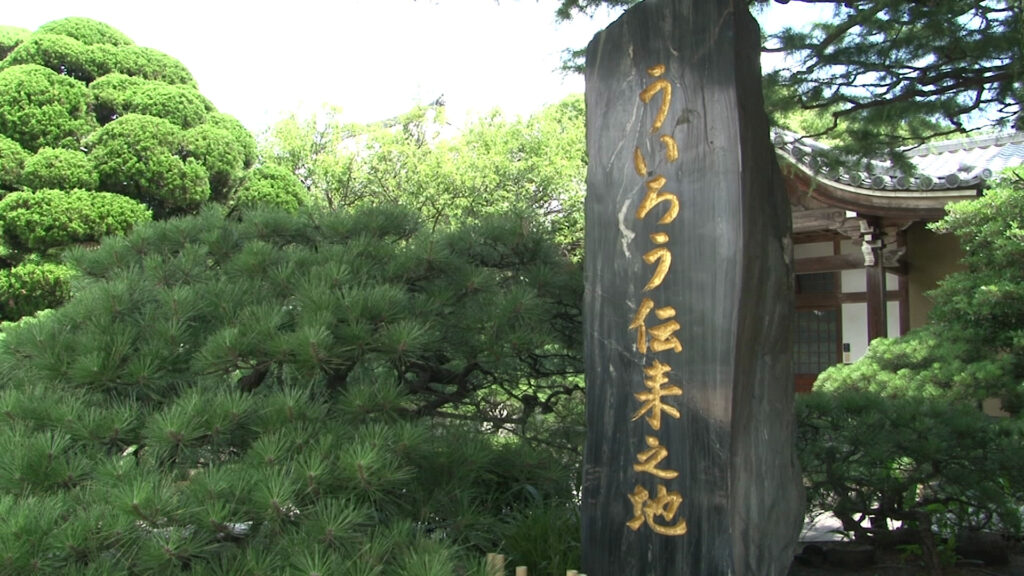

妙楽寺

妙楽寺は1316年に創建されました。このお寺に伝えられたというのがういろうです。

室町時代に中国から陳延祐という人物がやってきました。陳延祐はしばらくこの妙楽寺に身を寄せ陳外郎と名乗ります。

この陳外郎が中国から透頂香という万能薬を持ってきたのですがその万能薬がいつしかういろうと呼ばれるようになります。

実はこのういろうは大変苦い薬だそうで、服用後の口直しに甘い菓子が提供されたました。それが私たちがよく知るあのういろうなのです。

陳外郎の子孫は小田原に移り住み薬とお菓子のういろうを販売すると瞬く間に人気が出て東海道・小田原宿名物になったそうです。

江戸時代には歌舞伎役者の二代目市川團十郎が薬のういろうを服用したことから

歌舞伎に外郎売という演目ができました。

歌舞伎の外郎売には早口言葉のパートがあり滑舌練習の教材として使われることがよくあります。

アナウンサー研修で外郎売やったわ~

僕もDJスクールで何度もやりました!週5日通ってましたから

せっかくだからちょっと披露してみてよ

いいですよ、ではいきます!

拙者親方と申すは 寿限無寿限無五劫の擦り切れ…

歌舞伎から落語にかわってしまってるよ

妙楽寺を出て歩き続けると川端商店街のアーケードに入りました。すると、前の方に大きなモニュメントのような物が。

これは博多の代表的な祭、博多祇園山笠で街中を疾走する山笠です。

祭が開催される直前に各地域でこのように山笠が披露されるそうです。

高さは約15メートル、重さは約1トン。これが20数人の舁き手たちによって走るわけですから迫力あるでしょうね~!

川端商店街を抜けると中洲です。

中洲と言えば日本有数の歓楽街ですが、元々は江戸時代に福岡藩主・黒田長政が城下町の福岡と、商人の町博多をつなぐために中洲に橋を架けたのが始まりです。

中洲を渡りそろそろお昼、今回は博多名物をいただきます。

元祖博多めんたい重は日本初の明太子料理専門店だそうです。

名物の元祖博多めんたい重はじっくり漬け込んだ自家製明太子に特製だれをかけていただきます。

明太子はスケトウダラの卵巣を調味液に漬け込んだ物ですが元々は朝鮮半島で食べられていた物で、それが日本に伝わったといわれています。

白米と一緒にいただく明太子は最高のごちそうです。

地元の名物をいただき元気をつけたところで再び歩き始めます。

福岡空港から歩いて約9キロ、今回の修行場の圓應寺に到着です。

圓應寺

圓應寺は1602年に武将・黒田官兵衛の妻照福院殿が建立し黒田家の菩提寺とされています。

先ほどご紹介した中洲に橋を架け城下町を整備した黒田長政は黒田官兵衛と照福院殿の息子です。

礼拝行とはどのような修行ですか?

まず座った状態から一度立って、その後また座り、深く礼拝するというもので、108回繰り返し煩悩や穢れを清めるという修行です。

えーー、108回も!?

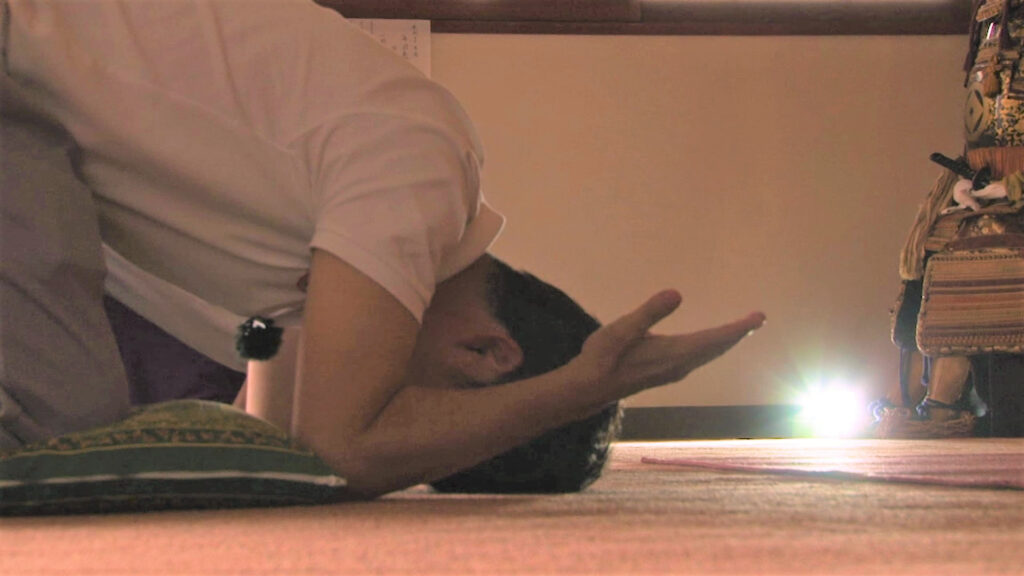

その礼拝は両ひざ、両ひじ、額を地につけて最高の敬意を払う五体投地を、南無阿弥陀仏を唱えながら行います。

礼拝行は7世紀に中国の僧侶・善導大師が始め後に日本に伝わったといわれています。

では礼拝行開始です。

南無阿弥陀仏を3回唱える間に五体投地を1回行います。

五体投地を行う時に両手のひらは上を向けて頭より上げます。

これは接足作礼といい手のひらに仏さまが足を乗せて功徳を与えていただくというものです。

座禅を静の瞑想というのに対し礼拝行は動の瞑想といわれています。

礼拝行は108回行うことで心身脱落の状態、要するに心身を束縛している自我から解放されることを目指します。

約45分かけて無事に108回やりきることができました。

前半は礼拝を繰り返すことで精一杯でしたが、徐々に無心になって行うことができたように思います。

そして不思議なことに深く礼拝した時には自分の手のひらに仏さまが降りてきてくれている、と感じるようにもなりました。

コメント