日本には絵画、工芸品、建造物などの国宝が1131点あります。(令和4年3月現在)

そんな中でも「日本一危険な国宝鑑賞」と言われている三徳山の投入堂を目指します。日本一危険な国宝鑑賞とはどういう意味なんでしょうか!?

スタート地点は鳥取県の三朝温泉です。

三朝温泉

三朝温泉は平安時代から庶民に愛されている温泉で、世界屈指の高濃度ラドン温泉。新陳代謝が活発になり免疫力や自然治癒力が高まると言われています。

その昔、修験者たちはこの三朝温泉で心身を清めてから三徳山へ向かったそうです。我々も足湯で清めてからスタートします。

約1キロ歩いてやってきたのはある楽器の美術館です。

三朝バイオリン美術館

三朝バイオリン美術館の一階はバイオリンの製作工程がわかる展示品が並んでいます。

中には実際にバイオリンのパーツに触ることができるコーナーも。

わっ、軽い~!ワカメぐらい軽い!

軽いのはわかったけど、なんか変な例えやね

二階は広いスペースがあり定期的にコンサートが開かれているということです。

地元の子どもたちもバイオリンの音色を楽しんでいるそうですよ。

三朝バイオリン美術館を出てのどかな風景の中を歩きます。とても気持ちのいいお天気です。

修行場がある三徳山を登る前に腹ごしらえすることに。山の麓にある谷川天狗堂で昼食です。

谷川天狗堂

このお店の人気メニュー、山菜天ぷら定食をいただきます。

この地域で採れた山菜の揚げたて天ぷらは歯ごたえが最高!新鮮な山菜の風味と柔らかい苦みが口の中に広がります。

山菜天ぷら定食を食べて元気になったところで再び修行場を目指します。

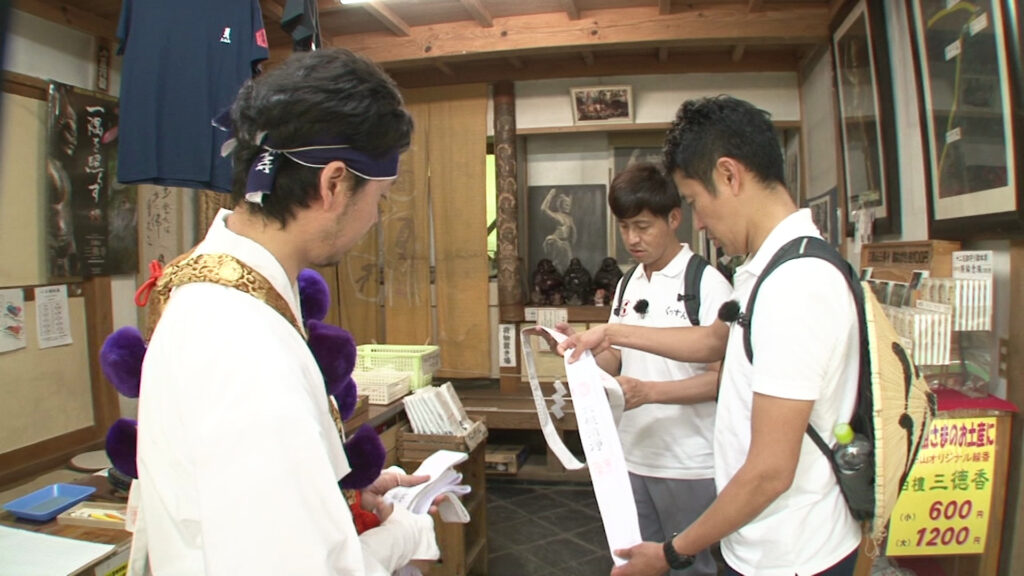

まずは麓にある三佛寺へ。

三佛寺

849年に慈覚大師が三体の仏を祀ったことから三佛寺という名前がつけられました。

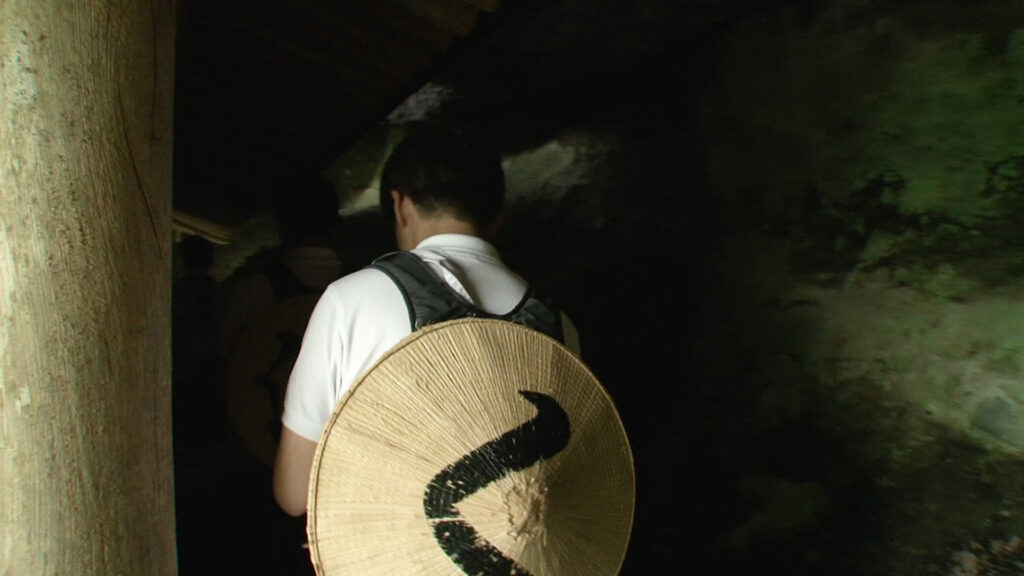

投入堂までは大変厳しい道のりのため登山口で服装と靴のチェックを受け、入山届に記入します。

そして輪袈裟を肩からかけます。これはただの登山ではなく修行で山を登っている証になります。

これで準備完了。いよいよ三徳山に入ります。

今回お世話になるのは米田さんです。

米田さん、よろしくお願いします!

よろしくお願いします。

米田さん、例えばの話なんですけど…

途中で…しんどくなっちゃってぇ、どうしても無理~ってなったら先に山を下りてもいいですか?

駄目です。

まずは宿入橋を渡ります。橋の下を流れる川が現世と神域の境目だとされています。

橋を渡り登り始めてすぐに役行者像に出会いました。

ここ三徳山は706年に修験道の開祖役行者が修行場として開いた山です。

険しい斜面は木の根をつかんで上っていきます。

このように山岳修行は自然と一体になることが重要だということです。

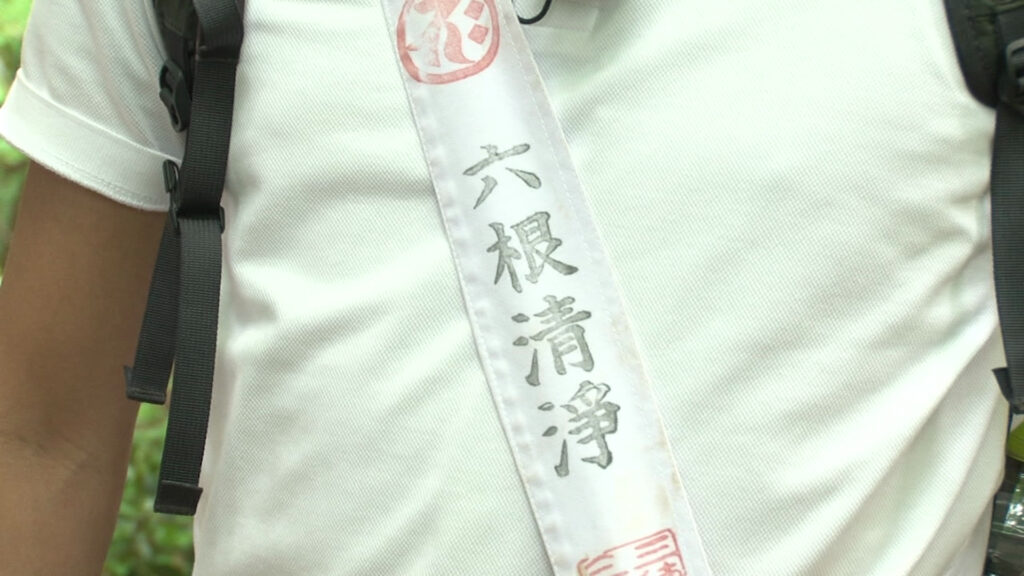

ここからはかけ念仏と唱えながら登ります。

かけ念仏?

「懴悔 懴悔 六根清浄」と繰り返し大きな声で唱えることで力が湧いてきます。

日頃の行いを振り返りながら六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)を清めます。

ちなみに六根清浄は「どっこいしょ」の元だと言われています。

「懴~悔、懴悔」

「六根清浄~」

かけ念仏が静かな山に響きます。

米田さんが言う通り無言で登るより六根清浄を大きな声で唱えた方が楽な気がするから不思議です。

かけ念仏を唱えながら登り続けると今度は大きな岩が。ここは鎖をつかみながら登らなくてはなりません。

絶壁を登りきるとなんと岩の上にお堂が建っています。これは安土桃山時代に建立されたという文殊堂です。

どうやってこの崖の上にこれほどの建物を建てたのかはわかっていないそうです。いや~本当に不思議です。

そしてこの文殊堂にあがって腰を掛けることができるのですが、ここからの眺めが最高ー!

役行者がこの三徳山に入ったころから、もしかしたらこの景色はあまり変わっていないのかもしれませんね。

文殊堂で一息ついてさらに山を登ります。

投入堂までの道中に九つもの建造物があります。その中のひとつ観音堂が見えてきました。

この観音堂と巨岩との隙間を通ることを胎内くぐりといい、ここを通ることで生まれ変わるができると言われています。

三徳山に入って約二時間、ようやく今回の目的地投入堂に到着です。その投入堂の姿を見てびっくり!!

断崖絶壁に張り付くように建っている投入堂。

平安時代に役行者が山の麓から不思議な力を使って三徳山にお堂を投げ入れたのがこの投入堂なのだと言い伝えられています。

伝説はさておき、実際にどうやってここまで建材を運んだのか、そしてどうやって岩の上に建てたのか、今でも全くわかっていないそうです。

苦しい思いをして三徳山を登った者しかたどりつくことができない「日本一危険な国宝鑑賞」。

昔から大勢の参拝客が一目見ようと山を登る気持ちがよくわかりました。

コメント