今回の修行は関善光寺での戒壇巡りです。

戒壇巡りとは真っ暗な回廊を歩き、その恐怖に打ち勝つ修行だそうです。暗いのは嫌いだと、早速くっすんがぼやいています。

迫間不動尊

スタート地点は岐阜県関市の迫間不動尊。標高309メートルの迫間山の中腹にある修験者の修行場です。

しとしと雨が降る中、山を下り約3キロ歩くとのどかな田園風景が見えてきました。

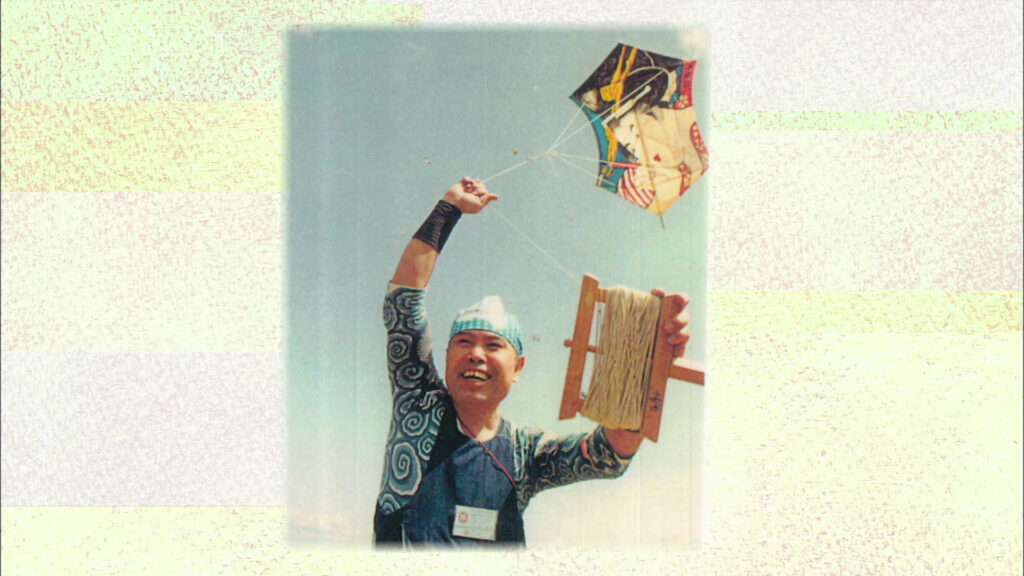

この辺りに凧揚げの世界チャンピオンがいらっしゃるということを聞きつけその方に会いに行きました。

凧義の小屋

凧義の小屋で和凧を製作するのは職人の小川義明さん。小川さんはこの工房で絵を描き組み立て全工程をひとりで行います。

小川さんは凧を作るだけでなく、毎年世界各国で開催される凧揚げ大会で、なんと優勝した実績をお持ちなんです!

世界中で凧あげの大会が開催されていることにも驚きました。

ちなみに凧あげは平安時代に中国から伝わったとされ、江戸時代には庶民の間で人気の娯楽となりました。

実はこのおなじみの凧、その前は「いか」と呼ばれていたんですよー!

四角い形から「いかあげ」とか「いかのぼり」と呼ばれ庶民の間で大流行したのですが、そのいかが江戸城や大名行列に落ちたり、庶民同士で喧嘩が頻発したりとトラブルが相次ぎました。

そこで幕府はいかあげ禁止令を出します。もういかあげしたらダメ!ってことです。

しかし、それでもいかあげを楽しみたい庶民たちは…

これは「いか」じゃなくて「たこ」だから!

いやいや、それ屁理屈でしょ!

と思ってしまうのですが、これが定着して「凧あげ」となったそうです。(諸説あるそうですが)

雨が降る中さらに北に向かって歩き続けました。そろそろお昼ごはんの時間です。

道中でみつけたこちらのお店で昼食をいただきます。

名古屋を中心に東海圏でよく食べられる名物の味噌カツ。元々は戦後間もない頃、どて鍋に串カツを浸して食べたのがルーツだと言われています。

美味しい味噌カツをいただいて大満足!

さらに続くのどかな風景の中を歩きます。続いてやってきたのは大変趣のあるこちらのお寺です。

天徳寺

天徳寺は室町時代創建の曹洞宗のお寺です。

こちらには円空というとても有名なお坊さんが彫った仏像が祀られています。

円空は全国を旅してまわり、訪れた場所で仏像を彫ってはそこに住む人たちにその仏像を授けたそうです。

64年の生涯で12万体の仏像を彫ったといわれ、そのうち約5000体が現存しています。

円空の仏像は荒々しく生命力があふれ円空仏と呼ばれます。確かに力強さを感じますよね。

円空仏にパワーをもらいさらに歩き続けます。修行場の関善光寺まで後ちょっとです。

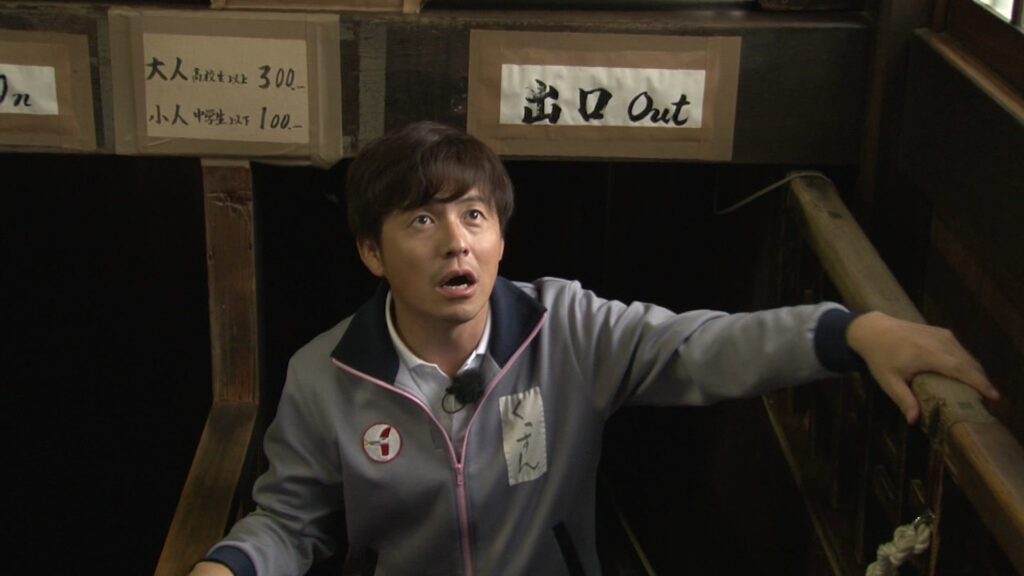

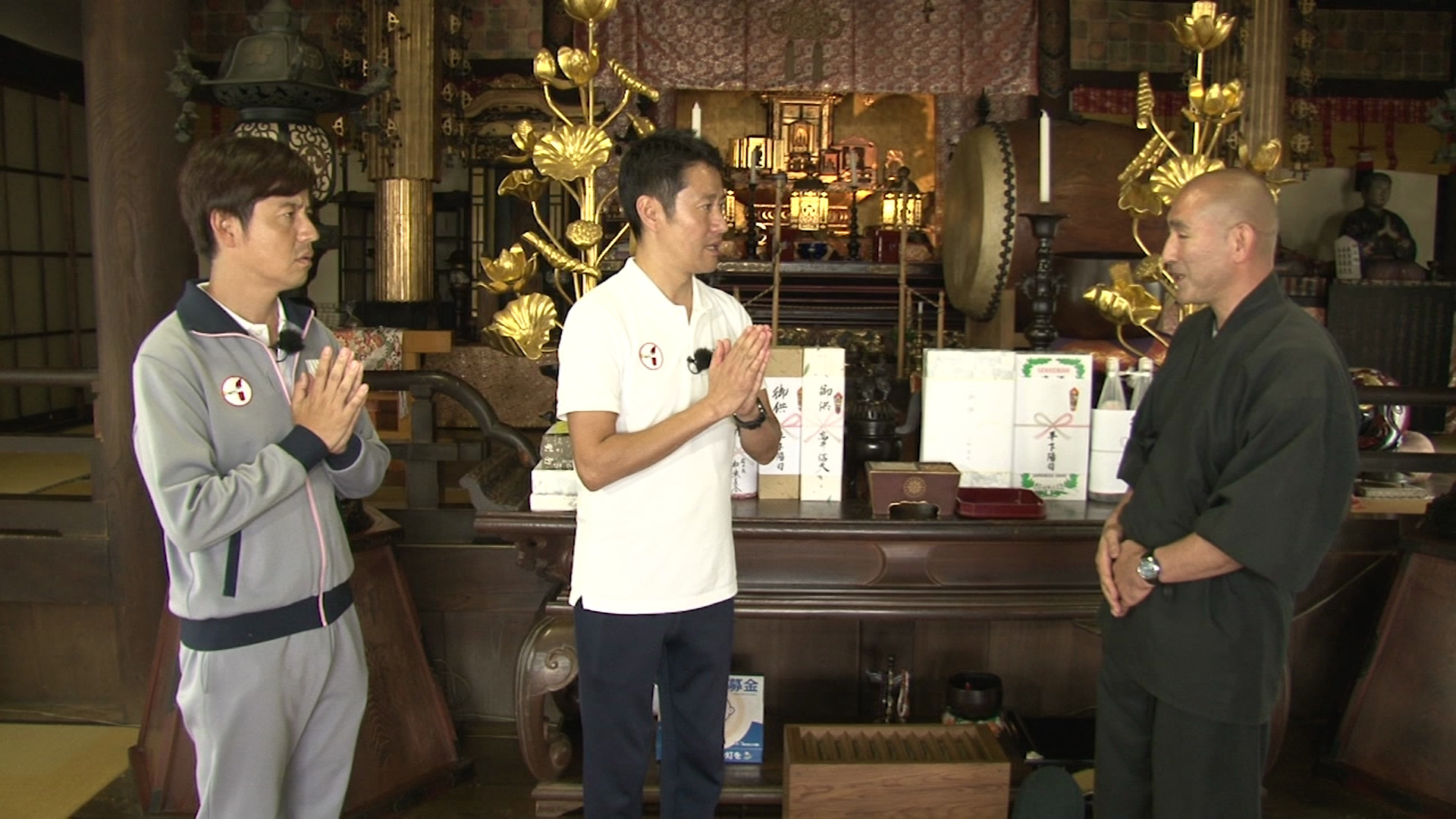

関善光寺

関善光寺は1753年に創建された天台宗のお寺です。

お寺の正式な名称は宗休寺ですが、長野県の善光寺を模して本堂を建てたことから関善光寺と呼ばれるようになりました。

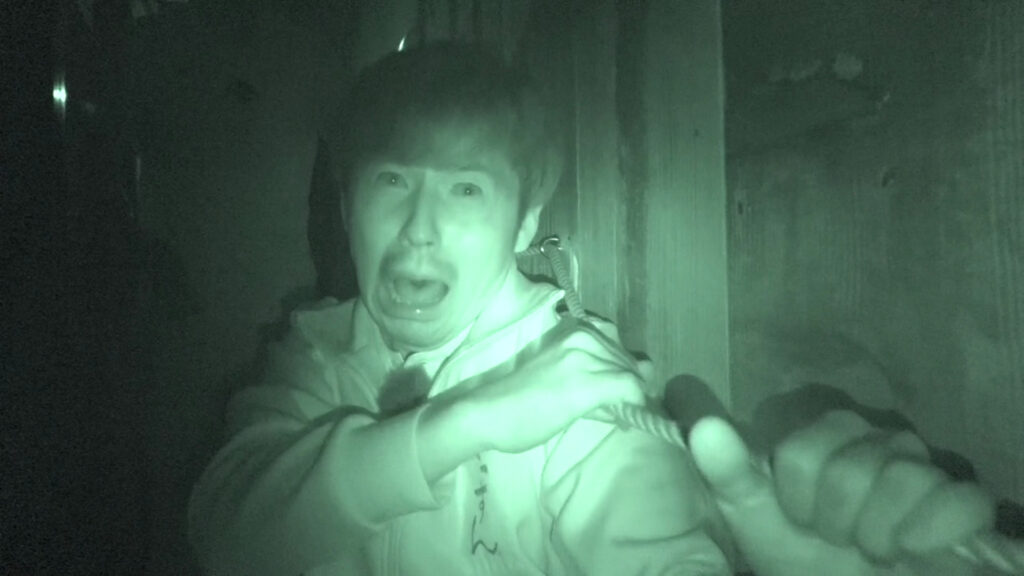

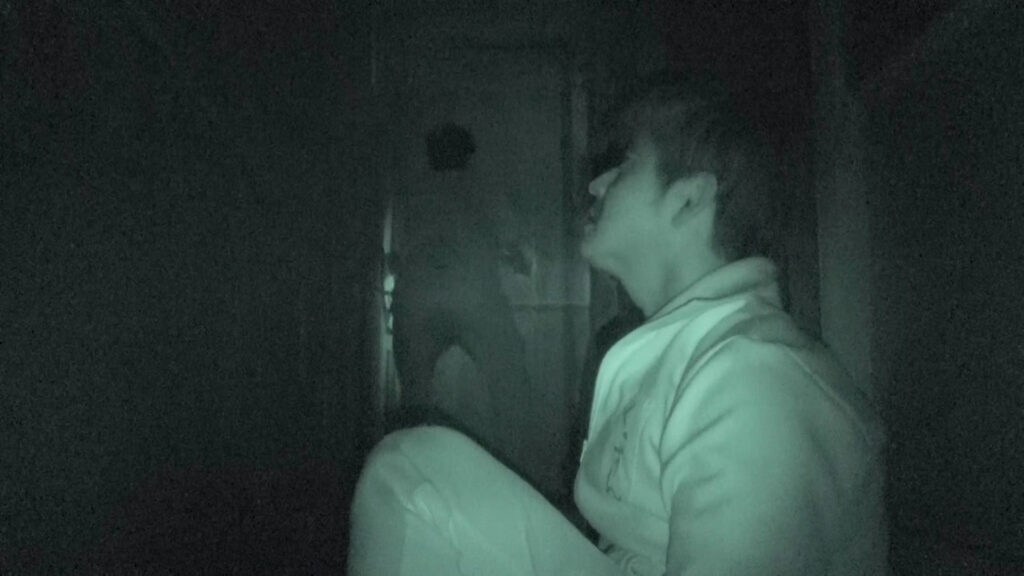

こちらで体験させていただく戒壇巡りとは、本堂の下につくられた真っ暗な地下回廊を歩き恐怖に打ち勝つというものです。

そして御本尊の真下には鉄の錠前があり、その錠前に触ることで罪を清め死後の極楽浄土行きを御本尊と約束することができるのです。

暗闇で前に進めなくなった時は「南無阿弥陀仏」と唱えてください。回廊から出てこられた時、きっと生まれ変わることができています。

この戒壇巡りで生まれ変わることができるんですね

僕は生まれ変わって、もっとコメント力のあるタレントになりたいです!

関善光寺の地下回廊は卍型で全長は49メートル、一度入ると出てくるのに約5分かかります。

静かに階段を下り回廊を進みます。

中は真っ暗、全く光がありません。壁に取り付けられている綱を握り、それを頼りにゆっくり進みます。

はぁ~はぁ~、暗い~、見えへん~、恐い~

くっすん静かにしてよ、修行なんだから

ひゃーーー!!!

なに!?どうしたん!?

なにもありませんでした~、気のせいでした~涙

戒壇巡りは黙って行うのが基本です。

手探りで進んでいくとようやく錠前にたどり着きました。

この錠前に触れると願い事が叶うとも言われています。しっかりと願い事をして出口を目指しさらに進みます。

くっすんがあまりにも遅いので先に行くことにしました。

河田さん、どこ!?どこ!?いや~~!

南無阿弥陀仏…南無阿弥陀仏…

繰り返しになりますが戒壇巡りは黙って行うのが基本です。

手探りで進んでいくと先に光が見えてきました。そして階段を上りようやく出口です。

そしてくっすんもなんとか戒壇から出てくることができました。

結局私とくっすんは約6分間戒壇巡りをしていたのですが、もーっと長い時間回廊にいたのではないかという感じがします。

そして戒壇巡りの最中は、暗闇の中ではいかに自分が無力かを感じ、錠前を見つけて触った時には真上にいらっしゃる御本尊とつながることができたような気がしてちょっとほっとしたのが印象的でした。

また、出口から元の場所に戻ってきた時には辺りが明るくて全てを見ることができるということに

感謝の気持ちを持つこともできました。

感じ方は人それぞれですが、何かを感じ取ることに戒壇巡りの意味があるのかもしれません。

ちなみにくっすんに感想を聞いてみると…

いや~真っ暗で恐かったですねー

今回は生まれ変わってコメント力がアップとまではいかなかったようですね。引き続き修行がんばりましょう!

コメント