「修行」という言葉を辞書で調べてみました。

悟りをめざして

心身浄化を習い修めること

仏道に努めること

托鉢して歩くこと

学問や技芸を磨くため

努力して学ぶこと

などと書かれています。

昔から日本各地で様々な修行が行われ、それが今も受け継がれています。

このシリーズでは日本修行場めぐりと題し、修行場まで歩きながら道中で様々な歴史にふれ、そして実際に修行を体験し感じたことを皆さんにお伝えします。

基本的にここで紹介する修行は希望すれば誰でも申し込むことができます。

初回は京都市の本昌寺で水行です。この日は気温が13度、寒そう~~

鞍馬寺

歩き始める場所は京都市内の鞍馬寺です。

鞍馬寺といえばあの牛若丸が7歳から10年間、仏道修行、剣術修行を行ったとされる場所。

剣術修行の相手は天狗だったという伝説も残っています。

鞍馬寺から約5キロ歩いてきました。ここまでは下り坂だったので比較的楽でした。

見えてきたのは「京都産業大学総合グラウンド」と書かれたのぼりです。

京都産業大学総合グラウンド

京産大の馬術部は大変長い歴史があるそうです。見学させてもらいました。

創部は京産大が開学した1965年。全国大会で優勝したこともある名門クラブです。

ここの馬術部に入りたくて京産大を目指す生徒さんも多いそうですよ。

ちなみに上賀茂神社の神馬を、神事の時以外は京産大がお世話しています。

そして馬術部の部室で大切に保管されているある物を特別に見せていただきました。それがこちらの鞍です。

日本馬術の創始者、遊佐幸平さんが1928年のアムステルダム五輪に出場した時にこのエルメスの鞍を購入しそれ以降愛用されたそうです。

そしてその鞍を京産大馬術部初代監督が譲り受け今も大切に保管されています。馬術部の宝物ですね。

これからも京産大馬術部の皆さんの活躍をお祈りしています!

坂道を下り閑静な住宅地を歩いていると石碑を発見しました。

牛若丸生誕の地

ここは牛若丸が生まれた場所とされています。

さらに石碑の裏には井戸があり牛若丸が生まれた時にこの井戸の水を汲んで産湯として使ったと伝えられているのです。

すくすくと成長した牛若丸は後に今日のスタート地点鞍馬寺に預けられることになったのですね。

この石碑は私有地の中にありますので無断で入ることはできません。ご注意ください。

時刻はそろそろお昼時。この辺りで有名な中華料理店の前をちょうど通るので昼食をいただくことにしました。

中華のサカイ

昭和14年創業の老舗中華のサカイ。名物は季節を問わず一年中提供されているこの冷めんです。

麺は太麺でもちもちとした食感。味付けは胡麻だれの甘みに少しからしが効いていています。

このバランスが最高です!

この冷めんを目当てに真冬でも多くのファンが通うそうですがそれも納得できるお味です。

京都市内をさらに南へ歩きます。

次は大変貴重な仏像が安置されているこちらのお寺を参拝させてもらいます。

千本釈迦堂大報恩寺

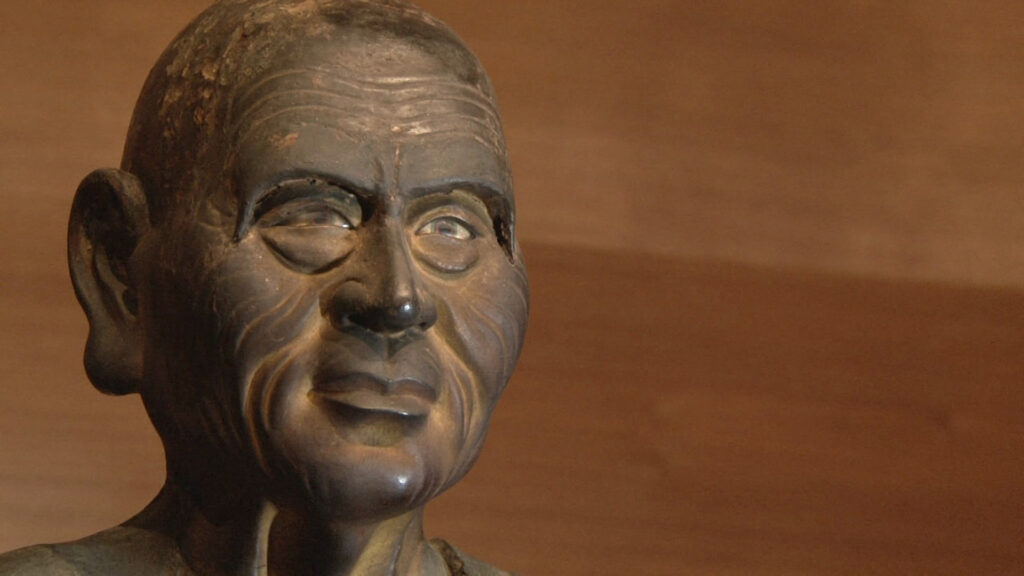

霊宝殿には数多くの貴重な仏像があるのですが一際目を引くのが十大弟子像、快慶の作品です。

お釈迦様には約1250人の弟子がいるのですが、その中の主要な10人です。とても表情豊かですよね。

この十大弟子は、獣がいる山中で21日間座禅修行をするなど大変厳しい修行をされたそうです。

このマッケンローさん、桂南光さんに似てますよね!

マッケンローさんじゃなくて、目犍連さんね。

たしかに南光さんにちょっと似てるね。

ちなみに目犍連にはこんな話が伝わっています。

ある時目犍連は自分の亡き母親はいまどこにいるのかと神通力を使い探しました。すると母親はなんと地獄に落ちて苦しんでいたのです。

その姿を見てなんとか母親を救い出そうとするのですが、助けることができません。

そこでお釈迦様に相談すると、修行を終えた僧侶たちに食料などを施すようにと言われます。

そして7月15日に僧侶たちをもてなすと、母親は無事地獄の苦しみから解放されたそうです。

これが盂蘭盆会=お盆の起源になっているのです。

大報恩寺を後にし約15分歩くといよいよ今回の修行場が見えてきました。

本昌寺

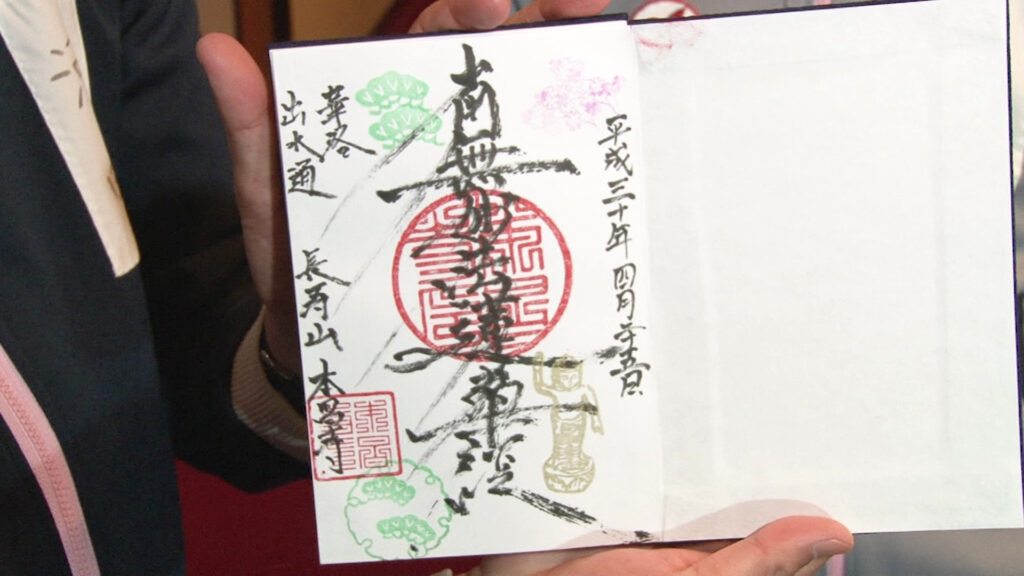

今から約700年前の鎌倉時代、日蓮聖人から教えを広めることを託された日像上人は、布教の成功を祈り鎌倉の由比ヶ浜に100日間つかり読経しました。

それが現代にも伝えられ、1日7回の水行とお堂での読経を100日間続ける百日大荒行が行われています。

その百日大荒行の水行を今回は体験させてもらいます。

水行とはふんどし姿になり自ら手桶で水をかぶり身を清める修行。

まずは片手で水をすくい胸元にかけて体をならします。

つ、つめたい〜~!

「冷たい」とか言わない!

うあ~~~~ん!!涙

泣かない!

ご住職に叱咤されながらいよいよ本番です。

気温13度、水はかなり冷たく感じますが覚悟を決めて手桶で水を汲みます。

住職が唱える水行肝文という経文に合わせて手桶で水を汲み首の後ろに勢いよくかける、これを繰り返します。

澡浴塵穢 箸新浄衣

内外倶浄 安処法座!

あれ!?

ちょっと待って、

くっすん、ちゃんとやってる?

違う角度から見てみると…

全然水かかってないやん!

ご住職に怒られここからは心を入れ替えしっかりがんばりました。

修行はご住職の合図があるまで続けます。

冷たい水が頭から背中を通って足元まで。全身が凍りつくような寒さです。

ご住職の声を聞きながら無心で続けました。

そうすると不思議なことに徐々に体が水の冷たさを受け入れるような感覚に。

数分間続けてご住職の合図で修行は終了です。

この水行は一年中行われています。

人間どうしても楽な方を選んでしまいがちですよね。

でもこの水行は辛いとわかっていながら自ら繰り返し冷たい水をかぶるというところに大きな意味があるのだと感じました。

常時一般の方の体験は受付中で、就職、結婚、出産など人生の節目で体験される方多いそうです。

コメント